その他 2020.12.06

知るとさらに楽しい!和食器・やきもの用語 〜その3〜

日常的に使われている和食器。

やきものには絵付けや成形などなど様々な技法があり、

普段の生活では耳にしないような用語が沢山出てきます。

今回は“和食器・やきものに関する用語 (た行〜や行)”をご紹介します。

目次

1.た行

1-1.【手捻り】てびねり

轆轤(ろくろ)や型などを使わず手だけで成形していく方法。

最も原始的な成形法で「手捏ね (てづくね)」ともいう。

1-2.【飛び鉋】とびかんな

生乾きの素地を轆轤(ろくろ)で回しながらカンナやヘラを使って連続した削り模様を入れる技法。

「踊り箆 (おどりべら)」「撥ね箆 (はねべら)」「トチリ」とも呼ばれる。

2.な行

2-1.【布目】ぬのめ

陶器制作で型抜きしやすくするために敷いた布の跡で、装飾技法の一つともする。

2-2.【練り込み】ねりこみ

色の異なる粘土を練り合わせたり、貼り合わせたり、交互に積み上げたりしながら模様を作る技法。

「金太郎あめ」のように毎回同じ模様が出てくるのが特徴。

「練り上げ」とも呼ばれる。

3.は行

3-1.【刷毛目】はけめ

素地に刷毛で化粧土を塗る技法。

刷毛の種類や化粧土の濃度、力加減によって様々な刷毛模様がつく。

器全体に刷毛塗りを施したものを「総刷毛目」と呼ぶ。

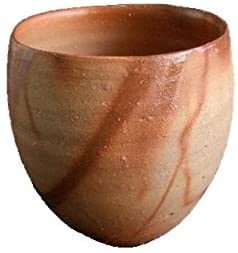

3-2.【火襷・緋襷】ひだすき

薄茶色の素地に赤みがかった線が襷(たすき)のようにかかった模様のこと。

素地に巻いた藁と土の成分が化学反応を起こし発色する。

備前焼によく見られる。

3-3.【ピンホール】

ピンでついたような小さな凹みのこと。

素地や釉薬に残った空気や有機物などが原因で出来る。

3-4.【吹墨】ふきずみ

呉須を霧吹きなどで吹きつけて模様を施す技法。

3-5.【蛍手】ほたるで

素地を透かし彫りし、透明釉を透かした部分に埋めて焼成する技法。

光をかざすと透かし彫りの部分が明るく透き通ります。

3-6.【ボーンチャイナ】Bone China

牛骨灰と粘土を混ぜて焼成した磁器。「骨灰磁器」ともいわれる。

滑らかな質感と美しい透光性が特徴。

ボーンチャイナの“China”とは、中国発祥である「磁器」を意味しています。

4.ま行

4-1.【見込】みこみ

器の内側全体、あるいは底の部分のこと。

“景色”や“高台”同様、釉薬の溜まりや装飾など器の見どころのひとつ。

4-2【三島手】みしまで

朝鮮半島から伝わった「粉青沙器 (ふんせいさき)」のひとつ。

白土の象嵌(ぞうがん)及び化粧掛けが特徴。

型押しによる「花三島」、彫りによる「彫り三島」などがある。

4-3.【虫食(喰)い】 むしくい

素地と釉薬の収縮率の相違による、口縁部や角部等の釉剥げのこと。

古染付特有の特徴である。

4-4.【目跡】めあと

器を重ねて焼成する際、器同士がくっつかないよう間に挟んだ粘土などの跡。

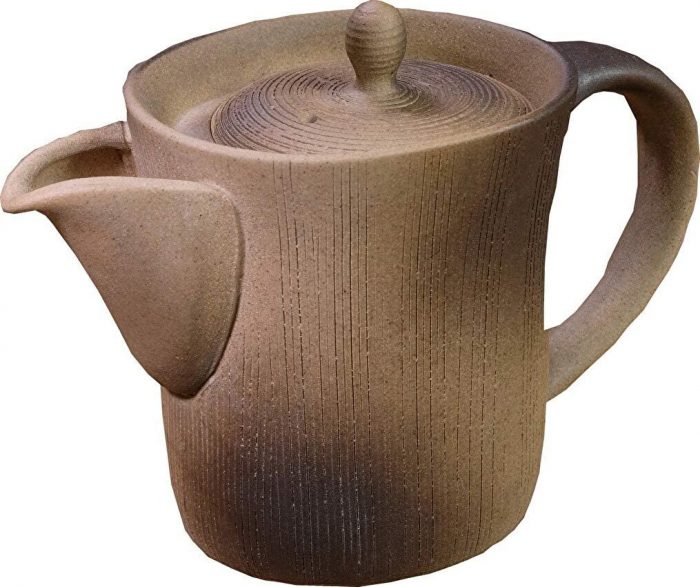

4-5.【面取】めんどり・めんとり

素地の表面をヘラなどで削ぎ落とし多面体にする技法。

高台や注口などの細部に施すこともある。

5.や行

5-1.【焼締】やきしめ

素地を成形・乾燥させたあと、釉薬をかけずに高温で焼き上げたもの、またはその技法。

備前焼、信楽焼、伊賀焼、常滑焼などで見られる。

5-2.【窯変】ようへん

焼成時に炎の状態や釉薬の性質などにより、予期せぬ釉色や釉相が現れること。景色の一つ。

6.おわりに

いかがでしたか?

“偶然の面白さ”が魅力的なやきもの。

釉薬の流れや指の跡、思いがけない表情など見どころ満載です。

量産品にはない手仕事ならではの味わいを感じてみてくださいね。

このコラムが気に入ったらシェアしよう!